「なぜそんなピッタリな商品の特徴を誰も教えてくれなかったの?」

そう思わずにはいられませんでした。

Macの純正の日本語配列とほぼ同じで、ショートカットも言語切り替えも、いつもの感覚で打てるキーボード──そんな理想的な選択肢が、存在していたなんて。

にもかかわらず、検索すれば出てくるのは、HHKB、RealForce、メカニカル軸、打鍵感…。

そんな“求めてすらいないこだわり”が全面に出たレビューばかり。

「いや、そこじゃないんだよ」と、画面に向かって突っ込んだこと、ありませんか?

でも、ちゃんとあるんです。

あなたがずっと探していた、「いつもの配列、でも純正じゃない」選択肢が。

たとえば──日本語と英語の切り替えキー。スペースキーの左右にあるあのキーを両手親指のホームポジションにしてたのに、別のキーだったり。

たとえば──⌘キー。コピー&ペースト、全選択、fアプリ切り替え…毎日のように使うショートカットが、いつもと違う場所にあっただけで、作業のリズムが一気に崩れる。

キー配列の“ほんのわずかなズレ”が、集中力が途切れ、元に戻るための気づかない程度の労力も時間もかかるんです。

なのに、その違和感がどれだけのストレスになるか、誰もちゃんと教えてくれない。

「複数OS対応」「3台同時接続可能」なんて便利そうなスペックを並べる前に、まず“あなたの習慣”にどれだけ馴染むかこそが、キーボード選びの出発点のはず。

「純正じゃないけど、安価だし、なんとなく打鍵感とか心地良いし多機能だし満足している」──もう、そんなフリしなくても大丈夫です。

この記事では、Macの純正配列に限りなく近く、それでいていい感じの重量感で、しかもちょうどいい価格の「Keychron B1 Pro ウルトラスリム ワイヤレスキーボード」を紹介します。

“いつもの指の動き”がそのまま使えるキーボード。そんな選択肢を探していた人にこそ、届けたい内容です。

目次

- 1 “いつもの位置じゃない”だけで、ショートカットが乱れる → 集中力が削れる

- 2 言語切り替えの位置が違うだけで、作業テンポは簡単に壊れる

- 3 高機能でも、“いつもの操作感”がなければ結局つらい

- 4 Macの“いつもの操作感”をそのまま再現できる、数少ないキーボード『Keychron B1 Pro』

- 5 “身体が覚えた動き”を崩さない、それが集中を守ってくれる

- 6 キーリマップやカスタマイズ?──Macの標準設定で“必要十分”です

- 7 Mac純正より“控えめな打鍵音”が、思った以上にちょうどいい

- 8 見た目も選べて、配列も選べる。Keychron B1 Proは“違和感のない選択”ができる

- 9 【まとめ】キーボードを「意識しなくていい」ことが、最大の快適さだった

“いつもの位置じゃない”だけで、ショートカットが乱れる → 集中力が削れる

一日のうち何十回、いや何百回と使っている⌘+Cや⌘+V。アプリの切り替えやアプリ内切り替えもキー変更して、⌘+Tabや⌥(optionキー)+Tabでささっとこなす。それらがすべて、「無意識にできること」だからこそ、集中を邪魔せず作業に没頭できます。

でも、キーボードを変えたとたんに──その“無意識”を意識させられる。

たとえば⌘キーがちょっと右にズレている。たとえばoptionキーが遠くなっている。たとえばスペースキーがほんの少し短い。英数かな切り換えにfunctionキー必要。それだけで、いつも通りに押したつもりのショートカットが効かない。結果、こうなります。

「あれ? 効いてない? あ、押し間違えた…」

「⌘キー…ってどこだったっけ?」

「……ああ、手元見なきゃだめか」

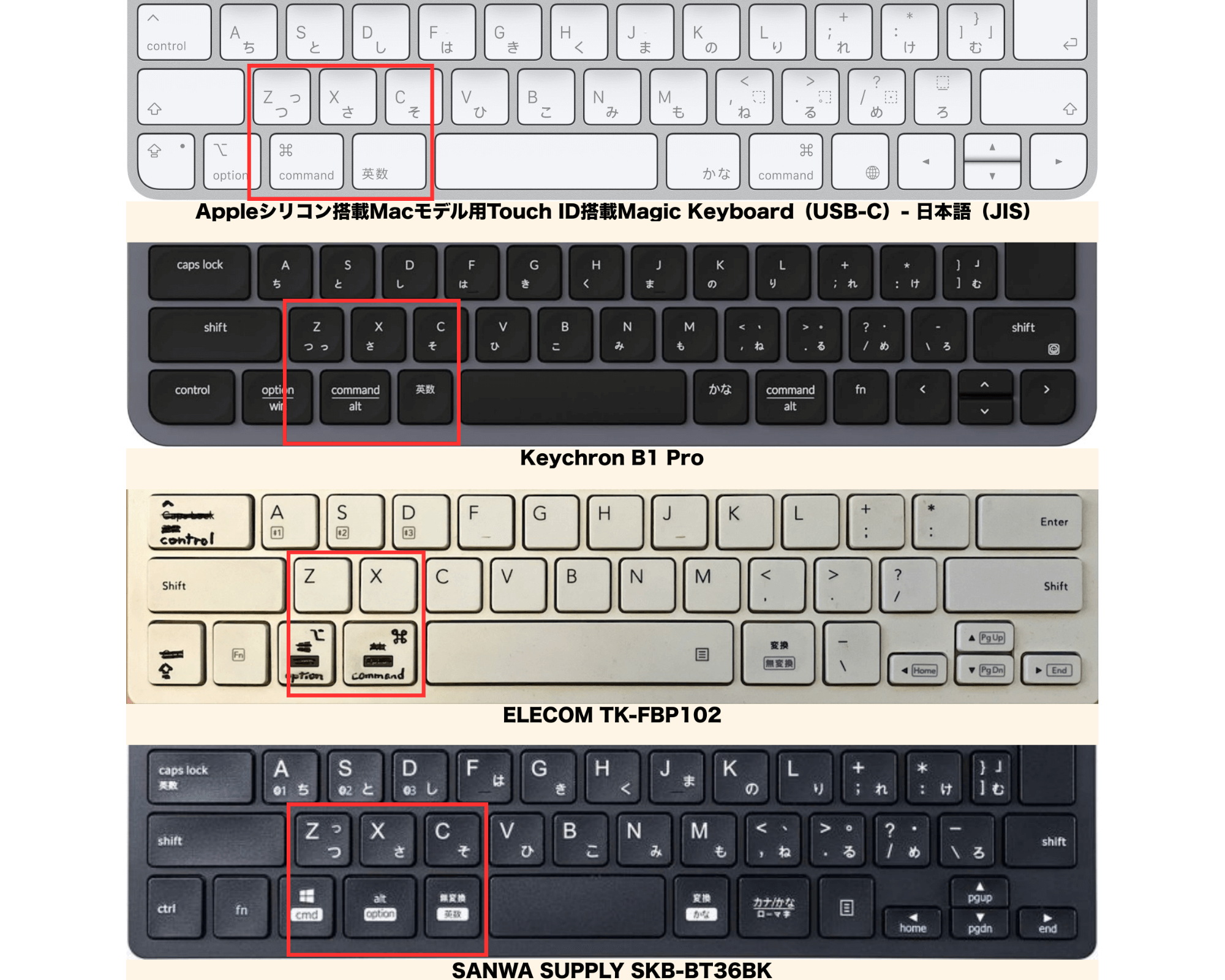

ELECOM製のキーボード(上から3つ目)はもう論外でmacで言うと、⌥と⌘キーしか含まれておらず、z、xキーからの位置も論外。SANWA製のキーボードは、惜しいけど、zキーとoptionキー(macでいう⌘キー)との距離が遠く、結果、shiftキーからの距離も遠くなる。

ほんの数ミリのズレが、「見なくても押せる」から「確認しないと不安」へと変わってしまう。しかもその確認、一度じゃ済まないんですよね。ちょっと気を抜くとまた目線がキーボードに落ちて、また戻って……と繰り返すうちに、思考のリズムも見事に崩れていきます。

この「確認の積み重ね」が、キーボードを変えることによって生まれる最も厄介な“コスト”です。

そしてこれは、タイピングが遅くなるとか、入力に時間がかかるという話ではありません。本当の問題は「集中が乱れること」なんです。

言語切り替えの位置が違うだけで、作業テンポは簡単に壊れる

日本語と英語、Macユーザーなら一日の中で何度も切り替える作業です。

でも、ここでちょっと質問です。

日本語配列のMacbookやMagic Keyboardを使用している場合、どうやって入力言語を切り替えていますか?

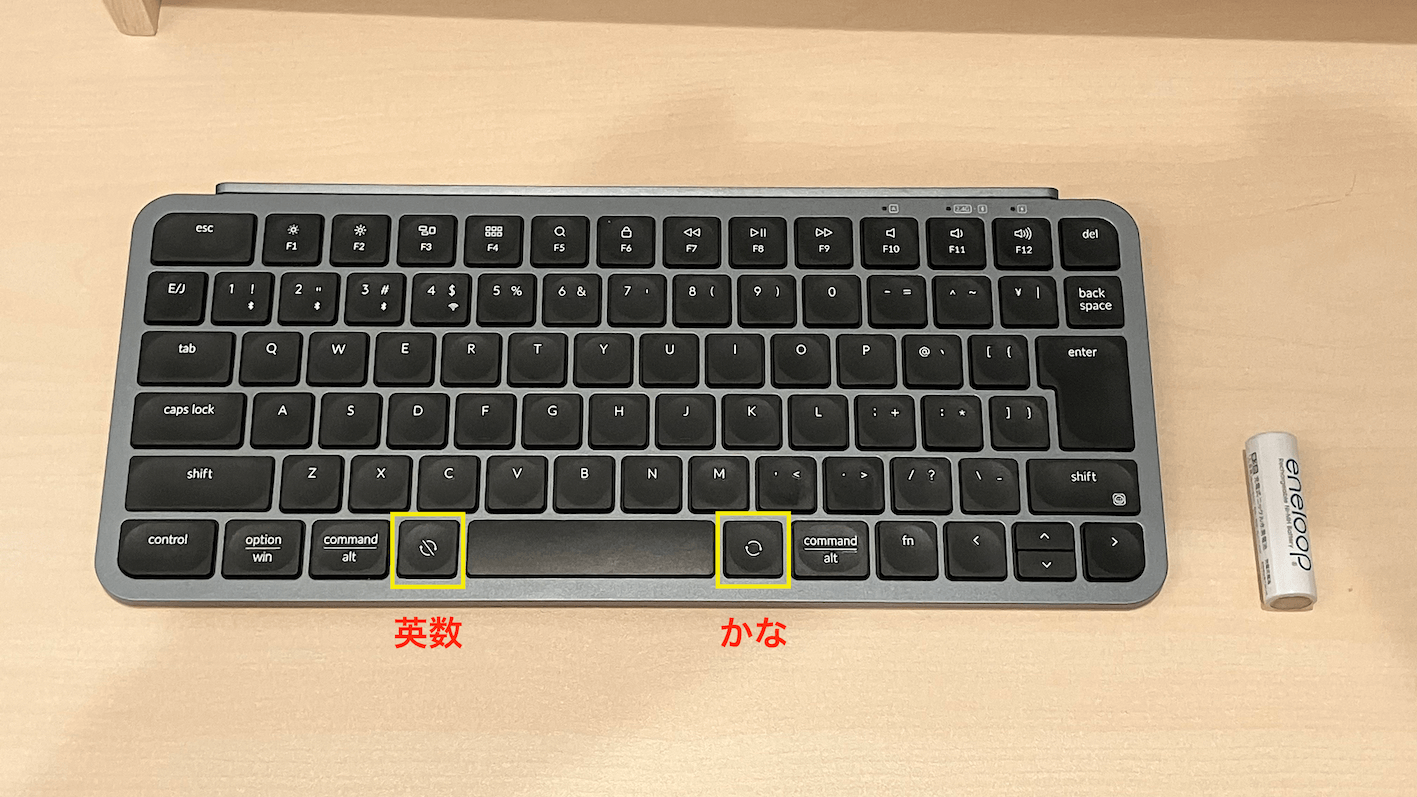

おそらく多くの人が、スペースキーの左右にある「英数」「かな」キーを左手右手それぞれの親指を使っているはず。しかも、無意識に。

実はこの切り替えって、単に「英数、かなキーひとつずつあって便利だから」というだけではないんですよね。

“ホームポジションを崩さずに画面を見ながら英数かな入力を切り替えられる”から、入力の流れを止めずに済むという最大のメリットがある。だから手が勝手に動くし、作業リズムも崩れない。

ところが──キーボードを変えて、このスペースキー周辺の配列が変わっていると、途端にその動作が狂い始めます。

たとえば「英数」「かな」が1ボタンと別キーによって切り換え仕様になっていたり、キー幅が変わっていたり。押したつもりで別のキーを押してしまったり、そもそも切り替えできないキーバインドになっていたり。

そうすると、何が起きるか。

- 「あれ? いま日本語?英語?」

- 画面右上の入力言語(「あ」か「A」)を確認する習慣が発生する

- 手元を見る

- ⌘+スペースで切り替えるが、場所がズレてて押しにくい

- 「入力切り替え」という行為そのものにストレスがかかる

これが切り換えが必要な度に意識させられます。地味に作業テンポをガタガタにします。

考えながら文章を打っているとき、言語の切り替えに手間取ると、頭の中の言葉まで流れていってしまう感覚、ありませんか?

Mac純正に慣れている人は、もはや「言語を切り替える」という意識はあまりもっていません。

それが“あたりまえ”の感覚なんです。(あくまで日本語配列での話。US配列ではちょっと工夫が必要だそうです)

Mac純正に慣れている人は、もはや「言語を切り替える」という意識すら持っていません。

それが“あたりまえ”の感覚なんです。(あくまで日本語配列での話。US配列ではちょっと工夫が必要だそうです)

「英数」「かな」が、いつもの場所に、いつもの距離感であるだけで、作業リズムがまったく崩れない。

打鍵感や軸の違いじゃない。

手が覚えてる場所にキーがあるかどうかが、日々のストレスを分けるんです。

高機能でも、“いつもの操作感”がなければ結局つらい

「せっかく買ったのに、2日で戻した」

これは、わたしが以前使った別のメーカーのワイヤレスキーボードでの実体験です。

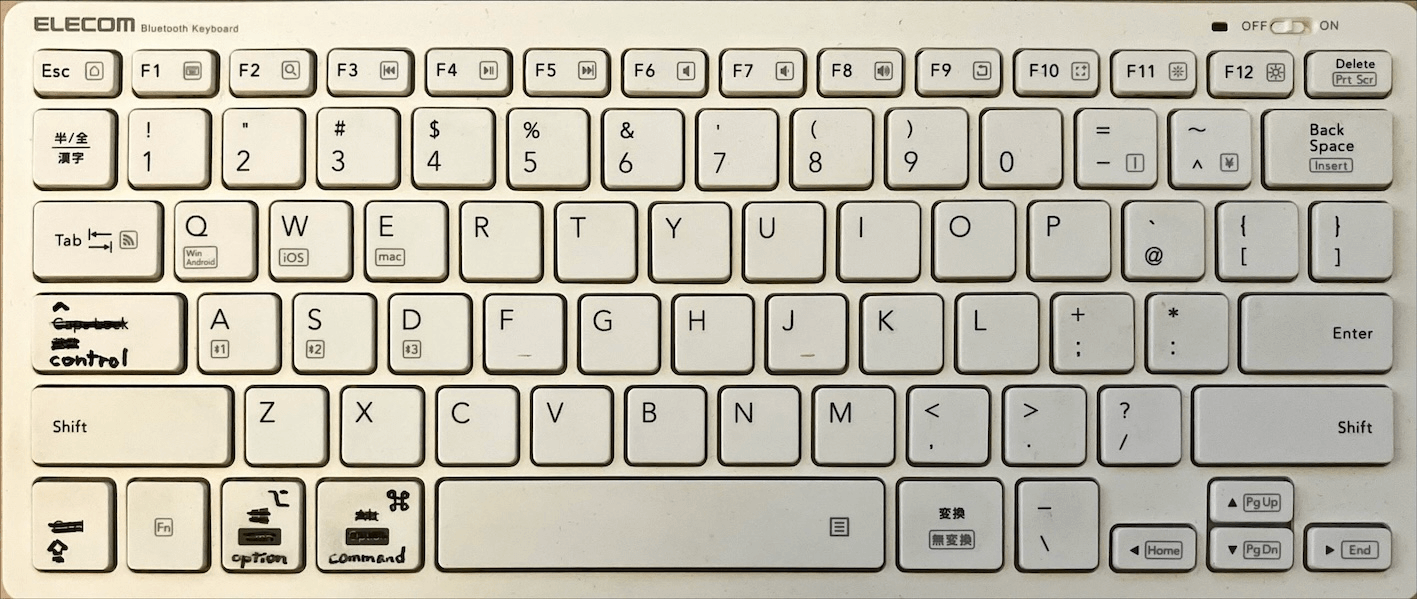

接続は速い。低重量。キーの反応も悪くない。価格も安い。iPhoneにも接続できる。接続する端末をキー操作で切り替えできる。スペックだけ見れば、何ひとつ不満はないように思えました。

でも──打っていて、なんかずっと疲れる。

理由はすぐにわかりました。

⌘キーがzキーと離れすぎていて誤ってoptionキーを押してしまう。

英数かな切り換えは、Fnキー+変換/無変換キーで行うしかなく、「Fnキー」が下段のどかか目視で探してしまう。

キーボード左下の「Fn」キーがキーバインドで別キーに設定できないため、「Fn」キーの位置固定により、目視で他のキーを確認するにはめになった。

英数かな切り換えのためにFnキーを目視するのと、いつもzキーの近くにある⌘キーが遠く何度も⌥キーを押し間違うというストレスが発生していました。

そして何より、ちょっとしたミスをするたびにキーボードのせいにしてしまう自分、キーボードを意識してしまう自分にストレスが溜まっていきました。

機能としては優れていても、“いつもの感覚”がないキーボードは、頭ではなく手が拒否します。

これはもう、仕様や慣れの問題じゃない。日々のルーティンの中で、無意識に積み上げた操作の記憶が通用しないことの辛さなんです。

実際、Elecomやその他の安価なキーボードを何度か試してはみたものの、どれも数日〜1週間も使わずに、結局Macbookの純正に戻る羽目になりました。

このときようやく気づいたんです。

「キーボードって、“スペック”じゃなく“習慣”で選ばなきゃいけないんだな」と。

Macの“いつもの操作感”をそのまま再現できる、数少ないキーボード『Keychron B1 Pro』

Keychron B1 Proが「Macユーザーに刺さる」と感じたのは、初めて触った瞬間から違和感がなく、“思い描いた通りの操作感”だったことです。

「こんなに違和感がないなんて…」と、正直驚きました。

というのも、これまでさまざまな外付けキーボードを試してきた中で、“違和感があるのが当たり前”という前提で構えていたからです。

でもKeychron B1 Proは違いました。

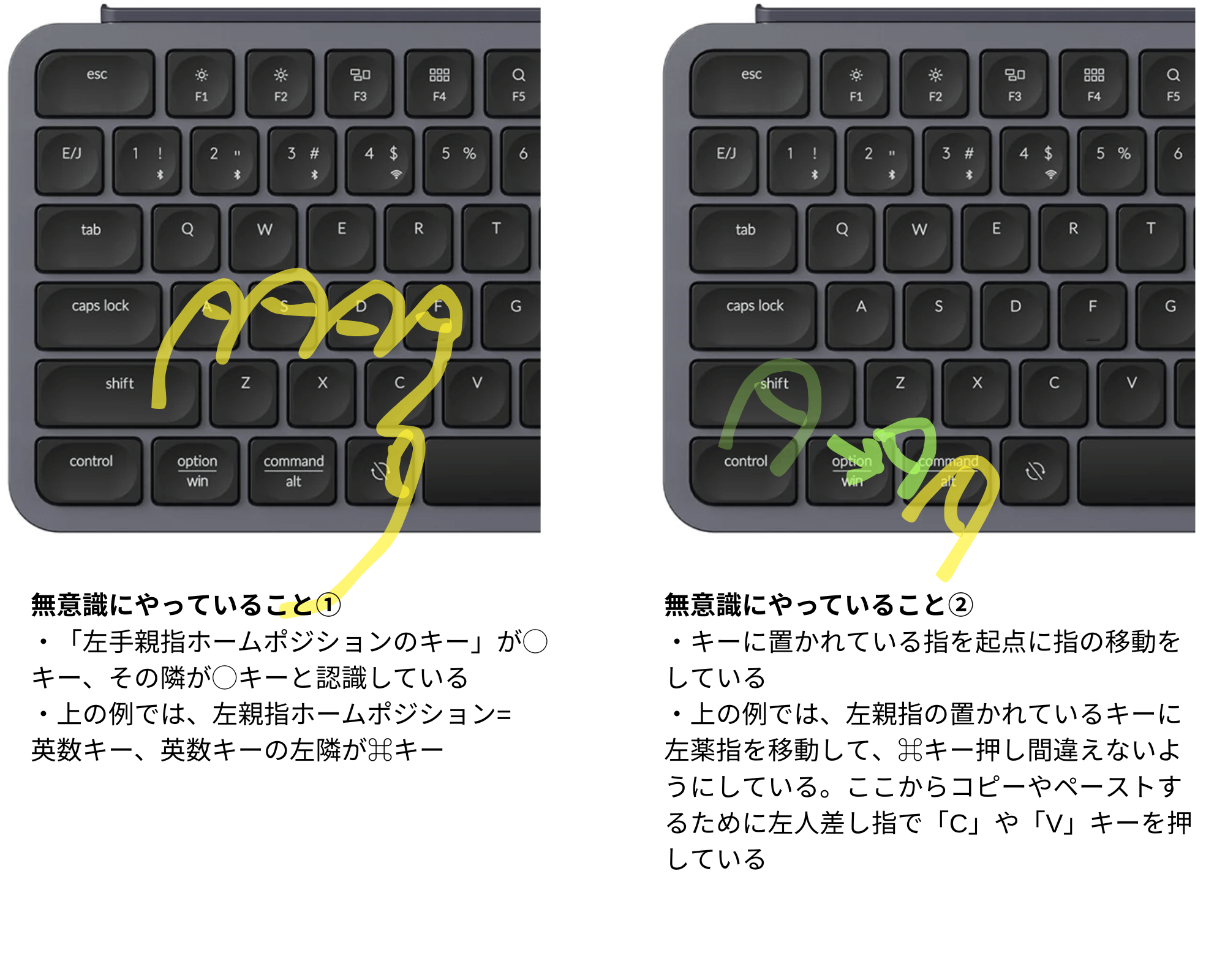

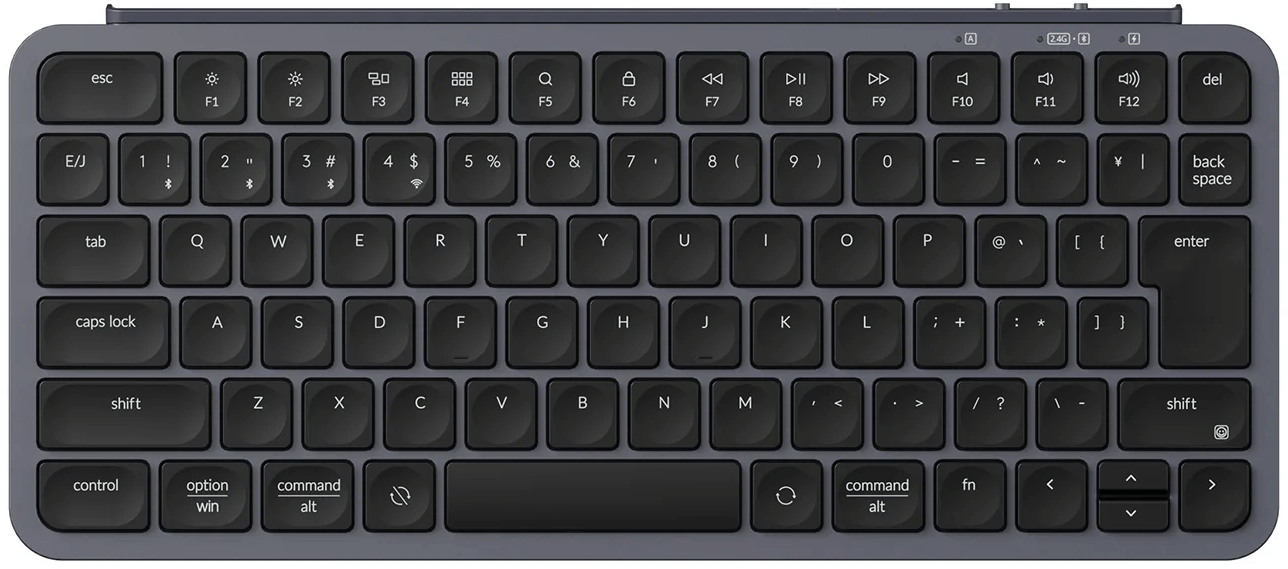

特に印象的だったのが、最下段のキー配置です。

⌘キー、optionキー、スペースキー、英数・かな──

これらがMacBookやMagic Keyboardとほぼ同じ並びで配置されている。

物理的なキーの高さや形に違いはあっても、位置関係がほぼ一致しているため、指も脳もすぐに順応しました。

たとえば⌘+Cでコピー、option+クリックでの特殊操作、⌘+Tabでのアプリ切り替え。

どれも、指が自然と“いつもの場所”に向かうので、目視の必要がほとんどありません。

もちろん、キーボードを見ること自体はあります。

でも重要なのは、「ショートカットを打つときの“指と指の距離感”がいつもと同じ」ということなんです。

これは、単なる配列の問題ではありません。身体的な感覚の話です。

たとえば、Macで任意のスクリーンショットを撮るときの「shift + ⌘ + 4」。

私の場合、薬指でshift、親指で⌘、人差し指で4を押します。すべて左手だけで。

このとき、キー配列がズレていると、使う指が同じでも“指と指の間隔”が違って違和感が出る。

この違和感は、他のショートカットキーにも同じことが言えます。

そのため、複数のショートカットキーが順不同で出てくるからこそ、じわじわと積み上がるストレスになるんです。

例えるなら、ボールペンで文字を書くときの“持ち方”。

中指の位置を5mmでも変えてみたら、すぐ「気持ち悪い」と感じるはずです。

書けなくはない。でも、集中はできない。そんな感覚に似ています。

だからこそ、Keychron B1 Proのように、“いつものポジション”がそのまま再現されていることの価値は、想像以上に大きいのです。

加えて、日本語配列モデルが用意されているのも嬉しいポイント。

英数/かなキーの位置まで含めて再現されているので、言語切り替えもMac純正と同じ感覚で使えます。

結果として、Macの純正キーボードから乗り換えても、「なにかを覚え直す」フェーズがほぼゼロ。

そしてこの「学習しなくていい」という快適さが、日々のストレスを根本から取り除いてくれるのです。

“身体が覚えた動き”を崩さない、それが集中を守ってくれる

Macユーザーがキーボードを変えるときに感じるストレスの本質は、「手元を見なければならないこと」こともありますが、本当にストレスになるのは、“身体が覚えた動き”がそのまま使えなくなることなんです。

たとえば、英数/かなの切り替え。

Mac純正では、スペースキーの左右に「英数」「かな」が独立して配置されていて、ブラインドタッチのまま無意識に切り替えることができますよね。

これは視線を落とさずに済むという点でもありがたいですが、実際には、指の動き・押し方・力のかけ方まで含めた“身体の習慣”が維持されているからこそ、違和感なく使えるのです。

さっき上の方で説明しましたが、以前使っていたElecom製のキーボードでは、言語切り替えは functionキーを押しながら、1つにまとめられた「英数/かな」キーで切り替える方式。

この操作が厄介で、functionキーの位置を毎回探す必要があるうえに、指の使い方そのものがMacと違うため、ブラインドタッチどころか“切り替えのたびに違和感が発生する”レベルでした。

これが1日10回、20回では済まない。

毎日何十回と発生する言語切り替えが、全部ちょっとずつストレスになる。

この“チリツモの違和感”が、作業テンポや集中力を確実に削っていきます。

その点、Keychron B1 Proは、Mac純正と同様に「英数」「かな」が別々に配置されている日本語配列を選べます。

操作感はほぼそのまま。

使う指も、動かす距離も、押す感覚も、Macのそれと同じ。

だから、身体が覚えている動きで操作ができて、集中が途切れないのです。

これは決して些細なことではありません。

キーボードを変えたときの「学習コスト」や「確認の手間」は、こうした“感覚のズレ”から生まれているからです。

Keychron B1 Proが提供してくれるのは、“再学習しなくていい”という快適さであり、

それはつまり、集中して作業を継続できるリズムを守ってくれるということでもあるのです。

キーリマップやカスタマイズ?──Macの標準設定で“必要十分”です

Keychronシリーズのレビューでは、「カスタマイズ性の高さ」がよく取り上げられます。

インストール不要でwebページでの操作で、キーボード自体にキーの割り当てを保存できるとか、独自のショートカットキーを設定できるとか、キーマニアにはたまらない要素なのだと思います。

ただ、正直に言ってしまうと──私はそこまで求めていません。

むしろ、「設定しないと使いにくいキーボード」だったら困ると思っています。

キーボードによらず、Macは標準の状態でもショートカットが非常に豊富です。

無理に独自カスタマイズをしなくても、十分に快適でスピーディな操作が可能になっています。

たとえば、テキスト編集に関するショートカットだけでも以下のような操作が可能です。

control + F:1文字分進むcontrol + B:1文字分戻るcontrol + P:1行上に移動するcontrol + N:1行下に移動する

こうしたショートカットは、最初からOSに組み込まれていて、しかも直感的な配列で覚えやすい。

カスタマイズに頼らなくても、Mac環境は十分に“速く”“滑らかに”操作できるように設計されているのです。

(参考:https://support.apple.com/ja-jp/102650)

その点で、Keychron B1 Proはちょうどいい。

最初から、Macの純正配列に限りなく近い状態で使えるから、ほとんど設定がいらない、もしくは上記の設定で事足ります。

Mac側で以下のフローで⌘キーとoptionキーの入れ替えはできます。

「システム設定」→「キーボード」→「修飾キー」

これは純正以外のキーボードを使うときに必要な、いわば“お作法”のようなもので、1分あれば完了します。

つまり、「カスタマイズできる」というのは保険のようなもの。

本当に重要なのは、“カスタマイズしなくても、ほぼそのまま使える”という初期状態の完成度です。

だからこそ、私にとって重要なのは「どこでも同じ操作感でいられること」。

自宅のMac、職場のMacBook、出先のiPad──

使う環境が変わっても、「いつものキー配列」で統一されていれば、“操作の切り替えコスト”はゼロに近くなります。

極端な話、キーを自分好みにアレンジしすぎてしまうと、

その環境でしかパフォーマンスが出せなくなるという落とし穴にハマることもあります。

そして何より、カスタマイズで操作が変わると、身体的な記憶とのズレが生まれる。

⌘キーの位置が違うだけでミスタイプが増えるように、独自に再定義した操作も「別の感覚」として脳に記録されてしまうのです。

だから私は、あえてカスタマイズに依存しすぎない。

どこでも“いつもの動き”ができることを、最優先にしています。

Keychron B1 Proは、カスタマイズができるキーボードだけど、

最初からカスタマイズが「必要ないキーボード」でもある。

これが、私が選び続けている最大の理由かもしれません。

Mac純正より“控えめな打鍵音”が、思った以上にちょうどいい

キーボードレビューでよく語られる「打鍵感」や「音の質感」。

正直なところ、私はあまりそこにこだわりがないタイプです。

あえて言うと、打鍵音が静かで控えめということでしょうか。

MacBookやMagic Keyboardの打鍵音は、比較的軽快で「カチッ」とした音が出ますよね。あの「パチパチ」に近い「カチッ」ではなく、静かな「カチ」音。(語彙力なくてすみませんが、あまり不快感がない音です)

これはこれで悪くはないのですが、静かな環境だと意外と響くことがあります。

特に、夜の自宅やカフェ、ミーティングの隣で作業するときなど、

「自分では気になってないけど、他人に聞かせてしまってるかも…」という遠慮が、どこかに残る。

その点、Keychron B1 Proの打鍵音は、少し“マット”というか“ククッ”とした感触で、音が吸収されるような静けさがあります。(これもうまく表現できなくて困ってしまいます……)

感覚的にいうと、音が曇るけど打鍵は軽快な静音性。

キーボードフリークの皆さんの動画レビューを見ると、それなりに音はします。

でも、それはおそらく動画用に高性能マイクで収録されたものだからであって、実際に部屋で使っていると、ほとんど気になりません。

むしろ、Mac純正よりも打鍵音が柔らかいことで、場の空気を乱さずに済む“エチケット的な安心感”がある。

これ、意外と精神的な余裕につながります。

特別に静音設計を謳っている製品ではありませんが、

「うるさくない」「耳障りじゃない」「他人に配慮できる」という感覚が、ちゃんと備わっている。

結局、音にこだわらない人間でも「静かでよかった」と感じるということは、

使う側も、隣にいる誰かも気にせず作業できる音のバランスが、ちょうどよく保たれているということなんだと思います。

見た目も選べて、配列も選べる。Keychron B1 Proは“違和感のない選択”ができる

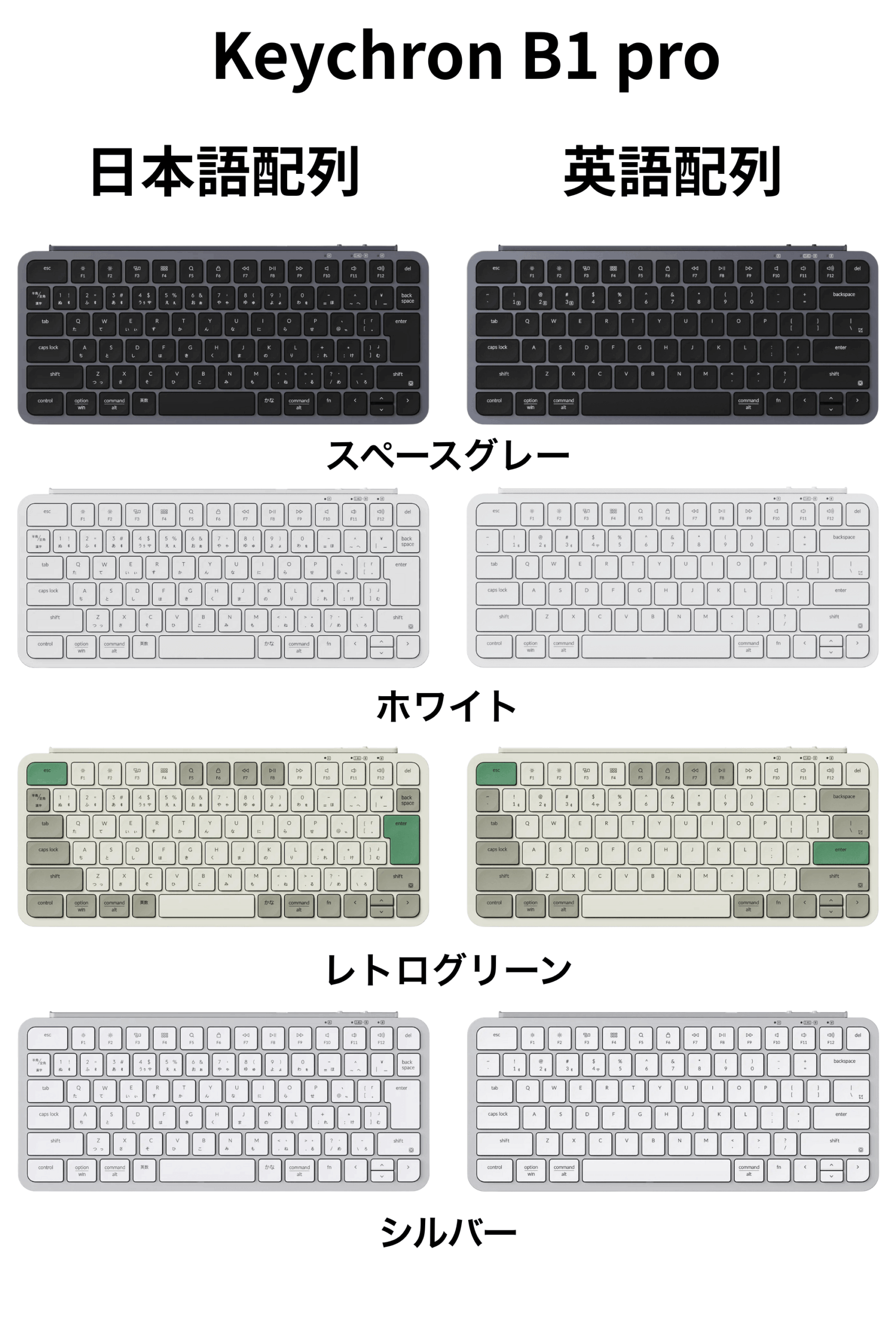

Keychron B1 Proには、配列や色にいくつかのバリエーションがあります。

まず、キーボード配列は英語配列(US)と日本語配列(JIS)の2種類。

カラー展開は、スペースグレー、ホワイト、レトログリーン、シルバーの4色があります。

そして、こだわり派にとって重要なのが、日本語配列で唯一「かな印字なし」を選べるのはスペースグレーのみという点です。

かな表記がないとキーがすっきりして見え、よりシンプルで洗練された印象になります。

個人的には、MacのMagic Keyboardに近い色味のシルバーや、遊び心のあるレトログリーンも魅力的でした。

ですが今回は、見た目よりも「かな印字なし」を優先してスペースグレーを選びました。

Keychron B1 Proは、打鍵感や性能だけでなく、自分にとって“見た目も操作も違和感がない”選択ができるのが嬉しいポイントです。

【まとめ】キーボードを「意識しなくていい」ことが、最大の快適さだった

打鍵感が唯一無二、というわけでもない。

機能が過剰に詰め込まれているわけでもない。

見た目が特別に華やかなわけでもありません。

でも──「いつもと同じように、何も考えずに打てる」。

それが、これほどまでに価値のあることだったのか、と改めて気づかされました。

⌘キーやoptionキーの位置、英数/かなの切り替え、ショートカットの感覚──

“手が覚えている操作”がそのまま通用するだけで、こんなにも思考が止まらない。

Macの標準ショートカットはもともと非常に豊富で、わざわざ複雑な設定やカスタマイズに頼る必要もありません。

Keychron B1 Proは、そうした「Macの快適さそのもの」を邪魔せず再現してくれる、ちょうどいい相棒のような存在です。

そして、打鍵音が静かで空気を乱さない──それも、“気にしなくていい快適さ”のひとつでした。

違和感がないということは、手段を意識せず、目的のための作業に没頭できるということ。

「配列が同じ」だけで、確認やミスが減り、思考の流れが途切れなくなる。

この“意識しなくていい”という感覚こそが、実は最も効果的な時短であり、最大の集中力維持策だったと、言えますね。