「管理職になるべきか?それとも専門職を極めるべきか?」

そんな問いに立ち止まってしまった経験はありませんか?

変化の激しい現代においては、もはやその二択にこだわること自体が、キャリアの可能性を狭めてしまうかもしれません。本記事では、「どの企業で働くか」「どの役職を得るか」ではなく、「どの領域で価値を発揮し続けられるか?」という本質的な問いに焦点を当て、実践的な視点からキャリア戦略を考えます。

目次

管理職 or 専門職? その選択肢は本当に正しいか

キャリアを考えるとき、多くの人が「管理職に進むか、それとも専門職を極めるか」という二択を迫られる場面に直面します。特に、年齢や経験を重ねるにつれて、組織内で昇進の道を選ぶか、技術や専門性を磨くかという選択を意識する機会が増えてきます。しかし、本当にこの二択だけがキャリアの選択肢なのでしょうか?

実際には、「どの領域で価値を発揮し続けられるか」を考えることが、より本質的なキャリア戦略になります。なぜなら、管理職であれ専門職であれ、「市場から求められる価値を提供できるかどうか」が、キャリアの安定や成長に直結するからです。

例えば、「管理職に進むべき」と言われて昇進したものの、マネジメント業務に適性がなく苦しむケースは少なくありません。一方で、専門職を極めようとしても、技術や知識のアップデートを怠ると、市場価値が低下し、気づけば活躍の場が狭まってしまうこともあります。

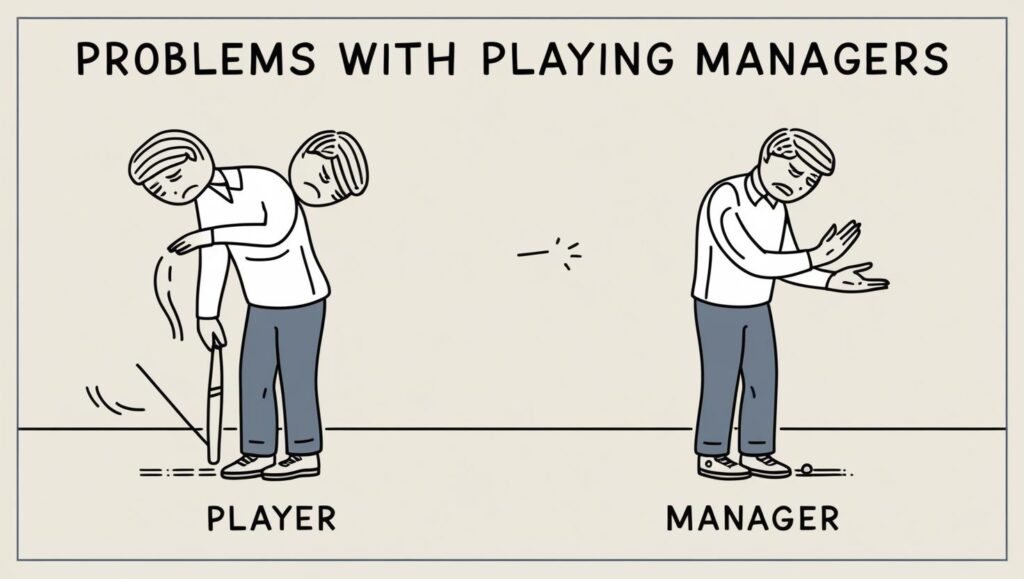

近年では「管理職と専門職のハイブリッドな役職制度」も増えてきています。例えば「プレイングマネージャー」のように、専門性を維持しつつ、チームのマネジメントも担うスタイルです。ご認識の通り、これは成り立ってません一見、両方の良いところを取れるように見えますが、実際には業務負担が大きく、どちらの役割も中途半端になりがちです。とはいえ、日本の組織文化においては、専門職と管理職を完全に分けるのが難しい場合もあり、ある程度の柔軟性を持ったキャリア設計が求められる、分かりやすく境界を引けないのが現実です。

管理職と専門職という分類だけでキャリアを考えるのではなく、「どの領域で価値を発揮し続けられるか」「その価値が今後も求められるか」を軸に考えることが、より柔軟で持続可能なキャリア戦略につながります。

なぜ年齢を重ねると管理職が求められるのか?

年齢を重ねるにつれて、多くの企業では管理職への昇進が求められる傾向にあります。企業のピラミッド構造において、経験を積んだ人材が上位の役職に就くことで、組織全体の生産性を向上させる意図があるからです。

この仕組みは必ずしも個々の適性に合ったキャリアパスとは限りません。特に日本では、「雇用の安定=社会の安定」という価値観が強いため、一度企業に入ると終身雇用の前提でキャリアが形成されやすいという特徴があります。専門職としての道が限られ、マネジメントに向いていない人でも管理職にならざるを得ないケースが多く見られます。

また、管理職が増えることで組織のヒエラルキーが複雑化し、意思決定のスピードが遅くなるというデメリットもあります。特に現代の変化の激しいビジネス環境では、迅速な意思決定が求められるため、従来のピラミッド型組織が適応しにくくなってきています。

一方で、欧米では専門職がマネジメントを担わずにキャリアアップできる「スペシャリスト制度」が確立されており、日本企業もこの方向にシフトする動きが見られます。ただ現状では、組織の経済合理性の観点から「一定の年齢になったら管理職になる」という構造が根強く残っており、個人にとって最適なキャリア選択を阻む要因の一つとなっています。

このような背景を踏まえると、個人の観点から考えると、キャリア選択においては「管理職になるかどうか」ではなく、「自分がどの領域で最も価値を発揮できるか」という視点が重要になります。

そもそも「管理職は専門職である」

年齢や経験を重ねると、企業は管理職やピープルマネジメントを求める

企業側の事情として、組織が成長するにつれて、経済合理性を考慮して、業務の標準化や最適化が求められることが背景にあります。企業は、一定の経験を積んだ社員に対し、現場業務の遂行だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを最大化する役割を期待します。経験豊富な社員が管理職に就くことで、組織の統率が取れ、より効率的な運営が可能になると考えられているのです。

企業は「組織の持続的な成長」という視点から、管理職を増やす必要があります。例えば、企業規模が大きくなると、一人のリーダーが見ることができる範囲には限界が生じます。そのため、新たな管理層を設けることで、業務の分担と意思決定のスピードを維持しようとします。これが、一定の年齢や経験を積んだ社員に対して、管理職への移行が促される理由の一つです。

しかし、多くの企業では、専門職としての経験が一定年数を超えると、「管理職になるのが当然」という考えが根付いています。これは、単にキャリアの階段を上るものではなく、まったく異なるスキルセットが必要な職種への転換を意味します。そのため、適性を考慮せずに昇進させることは、本人にとっても企業にとってもリスクとなります。

管理職とは単なる役職ではなく、「組織の生産性を最大化する専門職」とも言えます。マネジメントには、リーダーシップ、意思決定力、チームビルディング、リソース配分などの高度なスキルが求められます。管理職になることは「プレイヤーからの卒業」ではなく、「マネジメントという専門職へのキャリアチェンジ」です。

プレイングマネージャーを前提にしない組織デザイン

多くの企業では「プレイングマネージャー」という役割が一般的になっています。これは、専門職としての業務をこなしながら、チームのマネジメントも担当するスタイルです。一見、両者のバランスを取れるように思えますが、実際には負担が大きく、結果としてどちらの役割も中途半端になりがちです。

周りのプレイングマネージャーを見ると一目瞭然ですが、実質1日あたり1.5日くらい稼働しているのがよく分かるでしょう。あなたがまだメンバーレベルである場合、数年後の姿がプレイングマネージャーです。

プレイングマネージャーは、評価制度と構造的な組織設計の問題から生まれている

プレイングマネージャーが生まれる本質的な理由は、日本の評価制度と組織設計の構造的な問題にあります。

- 勤続年数と年収の関係

日本の多くの企業では、年功序列の文化が色濃く残っており、勤続年数が増えるにつれて年収も上がる仕組みになっています。しかし、年収が上がるということは、単に個人の業務成果だけでなく、「チームとしての成果を増やすこと」が求められるようになります。 - 管理職への昇進と業務委譲の課題

企業としても、組織の成長に伴い、一定の年齢や経験を積んだ社員をマネジメント職に昇進させる必要があります。しかし、業務を委譲できるリーダーレベルの人材が不足しているため、課長クラスの管理職であっても、実質的にリーダー業務とプレイヤー業務の両方を担わざるを得ない状況になっています。 - マネジメント専任の役割が確立されていない

欧米の企業では、管理職とプレイヤーの役割が明確に分かれており、マネージャーは業務の進捗管理やチームの最適化に専念するのが一般的です。しかし、日本では「プレイングマネージャー」という中間的なポジションが広く浸透しており、完全にマネジメント業務に専念する職種が少ないのが現状です。

日本の企業ではマネージャーがプレイヤー業務を手放せない構造があるため、結果的にプレイングマネージャーという形が生まれやすいのです。

プレイングマネージャーが生まれる理由の一つに、マネジメントの成果が定量化しにくいという問題があります。売上やプロジェクトの成果など、数値で評価されやすいですが、「チームの生産性向上」「メンバーの成長促進」など、定性的な要素が強く、成果を明確に測ることが難しいのです。

定量的に評価しにくい領域は、間接的にも定量に置き換えるか、努力目標として扱うことが多いと思います。定量の評価のフォローのために定性的なコンピテンシー評価がある印象ですが、そもそも定性的な評価をマネジメントするのか?という論点も重要ですね。

プレイングマネージャーの問題点

業務負担の増加

マネジメントと実務の両方を担うことで、業務量が膨大になります。結果として、長時間労働が常態化し、疲弊してしまうケースが多いです。プレイングマネージャーの実態は、単純にプレーヤーとマネジメントと2人分をそのままやっているようなものです。

意思決定の遅れ

実務に追われることで、戦略的な意思決定に割く時間が少なくなり、結果として機会損失が発生しやすくなります。この遅れによる損失も折り込み済みならまだ分かりますが、そんなことしているわけではないでしょう。

マネージャーなのに具体的な対策の判断まで権限委譲せず意思決定しちゃう人がいますが、これはもはやマネージャーではないので、今すぐ役職の見直しをすべきですね。メンバーが次のアクションを起こせず、チームとしての生産性の最大化させる動きではないですから。

チームの育成が後回しになる

本来であれば、マネージャーはメンバーの成長を促す役割を担うべきですが、プレイングマネージャーは自身の業務に追われるため、十分なサポートができないことが多いです。資産や資金がある企業は、外部に育成の役割を求められるかもしれませんが、そうでなければ、内製でやるしかありません。しかし、そのような時間は少ないでしょう、育成をしている時間がない状態からスタートしているのですから。

プレイングマネージャーを前提としない組織設計

プレイングマネージャーの弊害を回避するためには、組織の構造自体を見直し、明確な役割分担を設定することが不可欠です。

まず、プレイヤーとマネージャーの役割を明確に分離することが重要です。マネージャーは組織の運営や戦略に専念し、プレイヤーは専門領域の業務に集中できる環境を整えることで、両者のパフォーマンスを最大化できます。

次に、マネージャーの役割を「ファシリテーション」と「戦略策定」に特化させることが求められます。企業の意思決定を迅速にするために、マネージャーは「チームの意思決定を助ける役割」として機能しなければなりません。そのためには、現場の課題を適切に把握し、メンバーが動きやすい環境を整えるスキルが必要です。

さらに、AIやデータを活用してマネジメント業務を効率化することも有効です。人事評価やプロジェクトの進捗管理をデータドリブンに行い、マネージャーが細かい業務に時間を取られず、戦略的な業務に集中できるような仕組みを作ることが重要です。

「生産性」は便利な言葉ではなく、定量的に定義できる

多くの企業では「生産性向上」という言葉が曖昧なまま使われ、具体的な指標に落とし込めていないのが現状です。

生産性の定義が曖昧なために発生する問題

本来、生産性の指標は 「粗利額(=付加価値)/ コスト」 であるべきです。しかし、この指標を正しく分解できておらず、具体的な期待とが設定されず、評価時期に慌てふためいて付け焼き刃な指標を設定して実績を集めようとする現場が少なくありません。結果として測りやすいコストや納期ばかりが注目されます。

その結果、以下のような問題が発生します。

- 要素分解ができていないため、そもそも予測や期待値すら立てられない(=無計画)

- 本来の生産性向上とは無関係な「進捗確認」の会議が増え、管理業務が肥大化する

- 「どの施策が生産性向上に寄与するのか?」という議論が曖昧なまま進むため、場当たり的な対策しか取れない

中途半端に都合の良いプレイングマネージャーをやっていると、自身の負担だけでなく、チームの負担も増えてしまいます。彼らは本来、付加価値を生む業務に注力すべきですが、何を評価したら良いのか分からない業務に時間を取られ、結果として管理っぽい業務とプレイヤー業務の両方を抱え込んでしまうのです。

生産性を正しく評価するためのアプローチ

- 生産性の要素分解を行い、どの指標を向上させれば付加価値が増えるのかを明確にする

例えば、売上成長率、顧客単価の向上、リピート率、業務効率化による時間削減など。 - 「進捗確認」ではなく、「どの施策が生産性向上に寄与するのか?」を評価する仕組みを作る

進捗会議の目的を「タスクの完了確認」から「生産性を向上させるための意思決定の場」に変える。 - マネジメントの成果を「生産性向上に寄与する行動」として定量化する

チームの目標達成率、プロジェクトの納期遵守率、離職率の低下などをKPIとして設定する。

このように、生産性向上の要素を具体化し、管理業務の指標を明確にすることで、プレイングマネージャーが業務負担を軽減し、より本質的な仕事にフォーカスできる環境が生まれます。

定量で判断しにくい領域の評価方法

マネージャーによらず、定量的に評価しにくい領域(例:コンピテンシー評価)をどのように扱うべきかについて、企業がこの課題を解決するための具体的な方法を提示します。

定性的な評価を定量化する仕組みを作る

定性的な評価をそのままにしておくと、主観的な判断が入りやすく、評価者の影響を受けやすくなります。そのため、定量に変換するフレームワークを導入し、評価の透明性を高めることが重要です。

例えば、事業KPIやプロダクトKPI、CSのKPIに基づいた評価を行うことで、「個人の行動が組織全体に与えた影響」を測定できるようになります。具体的には、

- プロダクトKPI(ユーザーの継続率や利用頻度の向上)

- CSのKPI(顧客満足度やリテンション率)

- 事業KPI(売上成長率や顧客獲得単価の改善)

これらの指標と個人の行動を紐付けることで、業務の成果が事業の成長にどのように寄与しているかを可視化できます。

定性的評価をなくし、定量にコミットする行動を評価する

評価の公平性を担保するためには、定性的な評価を減らし、定量指標に基づいた行動評価へとシフトしていくことです。ただしここでいう「定量」とは、単なる数量ではなく、成果につながる行動や影響を適切に測定できる指標である必要があります。

たとえば、「コードを書いた量」は一見すると定量的でわかりやすい指標のように思えますが、それは単なるアウトプット(成果物)であり、そのコードがユーザー体験の向上やプロダクトの価値向上にどのように貢献したのかというアウトカム(成果)までは表していません。

つまり、「成果物は、成果に直結しているのか?」。

例えば、

- 開発チームの評価を「コード量」から「プロダクトKPIやユーザー行動の改善」にどう貢献したかという観点に変えることで、成果志向の行動が評価されやすくなります。

- マーケティングの評価も「施策数」ではなく、「新規獲得単価の改善」「リードの質向上」といった事業目標との整合性に注目すべきです。

- カスタマーサポートの評価は「対応件数」ではなく、「顧客満足度スコアの改善」や「問い合わせ削減に寄与したプロセス改善」など、影響の大きさに着目します。

定性的にしか見えないような行動(例:リーダーシップやコラボレーション)についても、それがどのようなKPIに結びつく行動として観測可能かを定義することで、間接的に定量評価に変換できます。

例えば、

- リーダーシップは「会議での意思決定支援回数」「他チームとの調整に成功した件数」「プロジェクトリードとしての完遂数」へ

- コラボレーションは「他部門との共同作業件数」「フィードバックの実施回数」「ナレッジ共有会の登壇回数」などへ

これまで属人的に評価されていた要素も、誰が見ても納得できる形で記録・比較ができるようになります。

定性評価を完全になくすべきか?

完全になくすのは難しいですが、可能な限り定量に寄せることが望ましいです。すくなくとも、目的に対してそれに寄与する行動を洗い出し、最も寄与する行動をピックアップして、上記のように間接的に定量評価に換算するか、行動の状態結果に対して評価するべきです。具体的には、期待状態を想定し、「◯◯な状態であること」という状態を評価対象とすることです。

定性評価を残す場合の条件

もし定性評価を残すのであれば、以下の条件を満たすことが求められます。

- 評価基準を明確にする(例:「コラボレーション能力」とは何かを定義する)

- エビデンスベースの評価を義務化する(「この人は協力的だった」ではなく、「○○のプロジェクトで、他部署との連携を×回実施した」など)

- 定量評価の補助として活用する(定性評価単独ではなく、定量評価と組み合わせて補完する)

定量評価ができる環境を整えるためのアクション

評価の透明性を高めるためには、事業KPI・プロダクトKPI・CSのKPIなどを部門横断的に共有し、全員が同じ目標に向かう仕組みを作ることが必要です。そのためには、

- 各部門のKPIを統合し、組織全体での評価基準を設けることが求められます。

- 評価の軸を「業務の成果」から「事業への貢献度」へとシフトすることが重要です。

- 定期的なレビューを実施し、KPIの達成度と個人の行動の関連性を分析することで、評価制度の継続的な改善を図ります。

これにより、評価基準がバラバラにならず、組織全体で同じ目標に向かって働く文化を作ることができます。

「専門職 vs 管理職」ではなく、「価値を発揮できる領域を選ぶ」ことが重要

キャリアを考えるとき、「管理職になるべきか、専門職を極めるべきか」という議論は依然として多く語られています。しかし、この二項対立で考えること自体が、もはや時代に即していないのかもしれません。この章では、なぜ「専門職 vs 管理職」という問いが限界を迎えているのか、その背景を深掘りしていきます。

時代の変化が二項対立を無意味にしている

かつては、専門職であれば専門性を磨き続けることで価値を維持でき、管理職になれば昇進とともに安定が得られるという構図がありました。しかし現在は、技術革新のスピードが加速し、専門性の賞味期限が短くなる一方で、組織そのものの形も大きく変わりつつあります。

たとえば、ティール組織や自律分散型の働き方が普及しつつあるなかで、管理職としての「階層的なマネジメントスキル」だけでは価値を発揮できなくなってきました。逆に専門職としても、単に技術を高めるだけでなく、その技術をどう価値提供に変換するかという視点が求められています。

キャリアの選択肢が多様化している現実

もう一つの大きな変化は、キャリアの形そのものの多様化です。副業、フリーランス、プロジェクトベースの契約、スタートアップの創業やCXOロールなど、「会社員として階層を上がる」という一本のキャリアパスだけではなくなりました。

このような時代に、「管理職 or 専門職」という枠組みだけで将来を考えることは、かえってキャリアの可能性を狭めてしまうリスクもあります。

必要なのは「価値を発揮できる領域を見極める力」

これからのキャリアにおいて本当に問われるべきことは、「管理職になるべきか、専門職を貫くべきか」ではなく、「自分が価値を発揮できる領域はどこか?」という問いへの解像度です。そして、さらに重要なのは、その価値が今後も市場で求められ続けるかどうかを見極め、アップデートし続けられるかという視点です。専門性は深めるだけでなく、文脈とセットで磨き続けなければ、市場ではすぐに陳腐化してしまいます。

たとえば、単なるデータ分析スキルではなく、「そのデータ分析がどのように事業の意思決定や改善に寄与したのか?」というストーリーまでが求められます。これが、単なる専門性ではなく、価値に転換できる能力です。

このように、「専門職か管理職か」ではなく、「自分はどの場で、どのように価値を出し続けられるか?」を問うことが、これからのキャリア戦略の中核になるのです。

ホラクラシー組織は価値発揮の土壌をどう整えているのか?

自分の価値を発揮し続けられる領域を見極めることは重要ですが、それを支える組織のあり方も無視できません。

その一例が「ホラクラシー組織」です。従来のヒエラルキー型組織と異なり、役職や上下関係を排し、役割ベースでの柔軟な働き方を可能にするこの仕組みは、まさに「価値を発揮し続けるキャリア」との相性が良いと言えるでしょう。

ホラクラシーでは、「どの部署に所属しているか」よりも、「どの役割で、何に責任を持ち、何に貢献できるか」が重視されます。これは、環境変化に応じて人が柔軟に役割を変えていく仕組みでもあり、「スキルの賞味期限」や「固定的なキャリアパス」に縛られない働き方につながります。

たとえば、あるプロジェクトでエンジニアとして活動していた人が、次のプロジェクトではファシリテーターやデータ分析担当として別の役割を担うことも珍しくありません。これはまさに、「その時の環境と市場ニーズに応じて、自分の価値をどう発揮するか」という本記事の主張とも一致しています。

「どの企業で働くか」ではなく、「どの領域で価値を発揮し続けられるか」を問い続ける

キャリア選択の本質は「管理職か専門職か」というラベルではなく、「どこで価値を発揮し、それを持続できるか?」という問いを自分に繰り返すことにあります。

正直に言えば、これは簡単なことではありません。なぜなら、「どの領域で価値を発揮し続けられるか?」という問いには、絶対的な正解がなく、常に変わり続けるものだからです。

とはいえ、はじめから「価値の源泉は変化する」という前提を持っていれば、それほど怖れることでもありません。価値観も市場も、時代とともに常に動いていくものです。

わたしも、無意識に過去の成功体験にすがったり、そこで上手くいったやり方を踏襲していることはありました。ただ、もっと良い方法はないか、伝わりやすい表現はないか、不要な情報はないか、と考えて、毎回、前回と少し異なる成果物を出したりしています。微増だけどちょっと進化している感じですね。

仏教では「諸行無常」という言葉があります。すべてのものは変化し、永遠に続く安定は存在しない、という考え方です。これは現代のキャリアにも通じる教えではないでしょうか。

安定を手に入れることではなく、変化の中でも価値を出し続けられる柔軟さを育むこと。それこそが、これからの時代における、持続可能なキャリアの本質と言えます。

(いや、大変ですよ、変わるのも変わらないのもどちらにも不安はありますから)